席替えってわくわくしますよね。フィンガー5「学園天国」の歌詞でも席替えは命がけだ、なんて言うくらいです。私も子ども時代、やはり席替えというのは一大イベントで誰と一緒になるのか、とドキドキわくわくしたものです。

以下の書籍には次のような文言があります。これくらい座席は重要なのです。

座席は、子どもたちにとって自分の居場所である。

釼持勉「小学校教師のための学級経営365日パーフェクトガイドちょっとの工夫でクラスがうまくいく場面別指導術」明治図書、2017

教師の立場になってみると、この席替えというのがいかに悩ましいものなのか実感しました…。特に、荒れている学級を担任するときは毎回の席替えにかなり頭を悩ませないとでした…。

今回は席替えをどうやってするかというアイディアを紹介します。正直に言えばどれが良いか、というのは定められません。先生方が席替えの目的をどう考え、どうしたいのかが大切です。

⓪注意点

子どもたちへの語り

席替えをする前に子どもたちに席替えの意義について話しましょう。これをなくしては席替えの価値は薄れるのではないでしょうか。この語りが正解ではないですので、まずは先生方自身で考えてみてください。

みなさんはどうして席替えをすると思いますか?

私が考えるに席替えは「いろんな人とのお付き合いの仕方(距離感)を学ぶため」だと考えています。

誰しも仲の良い人の近くで学習したいと思います。ですがここは学校ですので仲がいい人もいれば、実はまだ仲良くなっていない人もいます。私は常々、「全員仲良くというのは難しいかもしれないけど、協力するときはいつでも協力できるような関係を目指す」ということを言っていますよね?

席替えはそんな関係を目指すための1つのチャンスです。もしまだ仲良くなっていない人と近くになっても「この人とはどんな付き合い方ができるだろうか」「こんな話題ならお話できるかなぁ」と考えて、行動していける力をつけるのが席替えです。「協力するときはいつでも協力できる」という関係を築く力は実は学校を卒業し、社会に出た後もとっても重要になります。

このような話をもう少し伝わりやすくして子どもたちには話をします。ここは先生の席替えに対する目的意識が関わるところですので、内容と伝え方をよく考えると良いでしょう。

身体的配慮が最優先!

これからいくつかのやり方を紹介しますが、どの方法でやるにしても最初に「目が悪くて前が良い人いますか?」「花粉症がひどくて窓際はやめてほしいとかありますか?」という風に聞きましょう。

目が悪いのに後ろの方になってしまい、授業が分からないなどはあってはならないことです。

トラブル予防に

席替えが決まった瞬間に「最悪」「マジ嫌だ」という声が聞こえる場合があります。

こういうのを言わせないようにするなら最初に「これから席替えを発表するけど、何かあったらこっそり先生に相談においで。例えば席替えが発表されて『この席嫌だ!』なんて大声で言ってしまったら、その人の周りはいい気分になりますか?きっといい気分になりませんよね。ですから、どうしても我慢ができないような席になったら後でこっそり教えてね」なんて声をかけておくと良いでしょう。

目的や規律を大事にするからこそ席替えは教育的効果が高まると思っています。子どもにとっても教師にとっても、まさに命がけです…。

①教師が考える

席替えのルールづくりは、教師の専権事項ととらえなくてはなりません。生徒たちに任せてはいけないものの代表といってもいいでしょう。その意味で、教師の影響力を発揮するだけでなく、生徒たちも納得するようなルールを敷かなければなりません。

堀裕嗣「学級経営10の原理100の原則 困難な毎日を乗り切る110のメソッド」学事出版,2011年

↑こちらの書籍は席替えの考え方についても書いてあります。学級担任必読書です!

学級がしっかり機能するまでや学級が落ち着かないときは、席替えを教師が決めるがおすすめです。場合によっては年中これでも良いと思っています。どのように考えるかは先生ごとによって異なると思いますが、私は以下のようなところを意識して席替えを考えます。

①上の注意点のように、まずは身体的な配慮が必要な子を優先的に考える。

②男女のバランスに偏りはないか。

③気になる子や学習で支援が必要な子は前の方にする。

④グループにした際にリーダーとなる子が1人はいるか。

⑤グループ学習が機能するか。

⑥人間関係のトラブルで配慮することはあるか。

何度も考え直して決まったら、いよいよ発表です。席替えの発表の仕方など工夫(発表するときに効果音を入れるなど)すると、とても盛り上がりますよ!

②くじ引き

学級で過ごす時間が長くなってくると子どもたちの方から「席替えをくじ引きでやりたいです!」と声を上げる子どもがいます。もし、そう言われたらどうしますか?

先生方の目から見て、くじ引きでも大丈夫!となれば良いかと思います。ただしくじ引きでの席替えは①よりも偶然性が強くリスクがありますので、そこの理解をした上で実践ください。

くじ引きで行う場合、以下のように2通りの方法があります。1つ目は男女別のくじです。この場合、白が男子、黄色が女子です。男女別のくじにすることで男女の人数差ができてしまうことが防げます。

2つ目は完全フリーのくじ引きです。私はこの方法での席替えはリスクが大きくてやったことがありません。やったことのある先生から話を聞いたところ「うまくいかなかった」そうなので、おすすめはしません。

私がくじ引きで行う場合

・視力などの身体的配慮が必要な子は先に引いてもらい、大丈夫そうな席になるまで引いてもらいます。ダメそうな席であればくじを戻し、再度引きます。

・あらかじめ「くじ引きで席替えをしますが、席替えをした後でも気になることがあれば教えてください。」と伝えておくと良いでしょう。

③お見合い

私の小学校時代、この席替えの方法でした。当時の担任は席替えの目的も、その目的に対してなぜこの方法を用いているのかということも言っていなかった覚えがあります。

それはさておき、これがどんな方法かと言えば、

①男女別に分かれる。

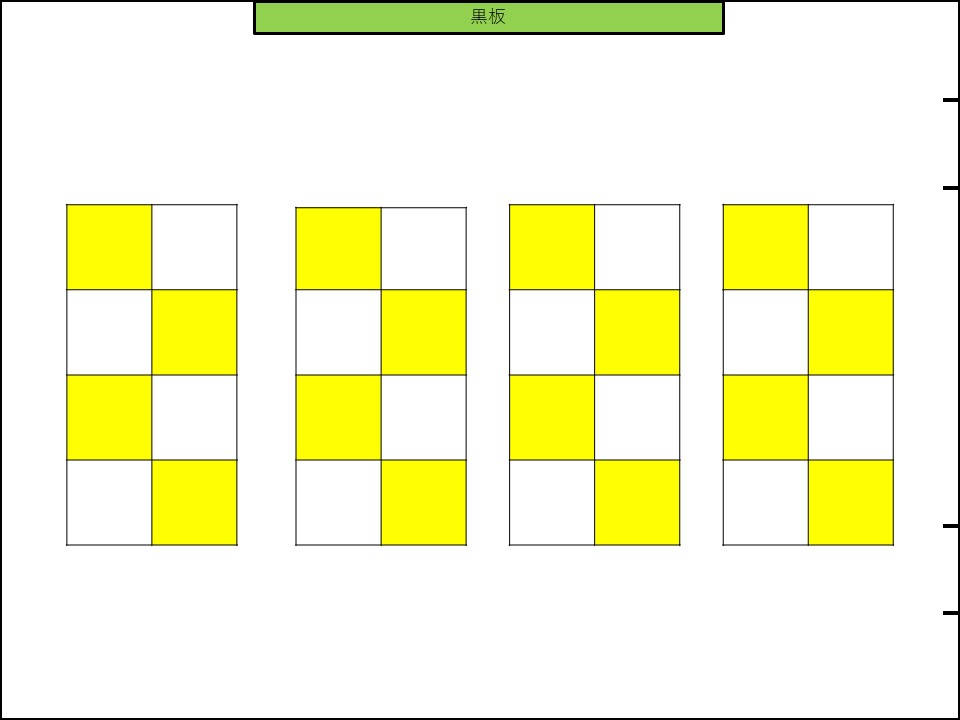

②男子は男子で下の図の白い部分の席を決める。女子は女子で黄色の部分の席を決める。

③男子も女子も決まったら、席替えをする。

④席替えした時にお隣の人や周りの人が分かる。

最後に席がようやく分かるのが「お見合い」っぽい感じなのでしょうかね。それも貴族の。この方法はあくまでも私の子ども時代の方法ですので、きっと同じ名称でも他の方法ということもあると思います

④リーダーが決める

学級が自治的になってくると席も子どもたちが決めるというのもありです。

以前私が行った方法は、学級代表1名+副代表1名+現生活班の班長8名+(有志の協力者)を集めて次の席を決めてもらいました。このやり方をする場合に必ず指導しなければいけないことがあります。

①班長達が決めても良いかを、他の子どもたちにも合意をとる。

②班長達に席替えの方向性を与える。

何も言わず「さぁ君たちが席替えを考えてくれ!」というと、きっと仲の良い人同士をくっつけたり、自分たち本位の席にしたりします。そうしないために例えば「学習に集中できる席順」「学級がさらに仲良くなるような席順」というような方向性を示しましょう。もちろん、この方法に慣れてくれば子どもたちで方向性を考えることもできます。

そして席替えだけでなく体育のグループ決めなどにも、この方法は使えるので、こういう力を子どもに育てるのはおすすめです。

⑤完全フリー

これは学級のコントローラーを子どもたちが握っても大丈夫だ、となったらできる方法です。子どもたちに学校・学級のルールが内在化し、学級に自浄作用がなければ難しいですものです。そうでなければ学級が荒れるかもしれません。

この方法はとても分かりやすく「教室内であれば自分の好きな場所にいても良い」というものです。友達の近くでも、先生の近くでも、黒板の前でも、ロッカーの前でも、窓際でも…。これをすると毎度私の机の周りに子どもが集まります…。

この方法は「一度決めたらそこで決定」というものではなく、流動性のある方が良いです。あるとき自分のロッカーの真ん前を陣取った男の子がいました。しかし、それによりその子のロッカーの近くにロッカーのある子どもたちが困ってしまいました。それに気づいた男の子は、すぐにロッカーの近くから動きました。他にも授業は一人で集中したいから黒板前、その他は友達のところと変えていた子もいました。このように「いつ動いても良い」というルールにすることで、自分と周りとの関係を考慮しながら席を考えられるようになります。

掃除のときは机を運びやすいように名簿順に席を戻す、担任以外の先生の授業ではないときは元に戻すなど、やっているうちに様々な困難に出会いやその都度ルールができます。それもこの席替えの良さの一つです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

もう一度いいますが、席替えには目的が必要ですし、それを伝えないといけません。くれぐれも何も目的なしに「楽しそうだから」で選んではいけません。

読んでいる皆さんがどう考え、どの方法を選んでいくのか、それはお任せします。席替えは子どもにとっても大人にとっても命がけです…!うまくできれば学級は良い方向に進んでいきます!

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント