超おすすめの鉄板課題解決系のゲームを紹介いたします。

PA(プロジェクトアドベンチャー)をご存じの方にはかなり高い知名度を誇っているであろう「パイプライン」というゲームです。パイプをつないだ姿から「そうめん流し」なんて言われることもあります。

こちらの書籍の表紙を飾るゲームです。こちらの書籍もプロジェクトアドベンチャーを知る上でとても良い書籍です。

おすすめポイント

・なんといっても楽しい!盛り上がる!

・「協力とは?」ということを体験的に学ぶことができる。

・作戦タイムを設けたり、共有タイムを設けたりすることで学びを膨らませることができる。

・PAにおける体験活動のサイクルを体験させるのにピッタリ!

このゲームのおすすめは挙げればきりがありません。個人的には最強の課題解決型ゲームであると思っています。

準備するもの

☆1グループ10人程度のグループをつくる。

・パイプ ※自作する場合のことは下で解説

・小さめのボール ※スーパーボール、ピンポン玉、ビー玉でもOK

・バケツなどゴールになるもの

※ゴールまでの道筋は直線でも楽しいですし、コーンなどを使って曲がり角などを作っても難易度が上がって楽しいです。

パイプ自作について

このゲームで使用するパイプはPAのホームページでも購入できますが、なかなかお高いので私は自作しました。

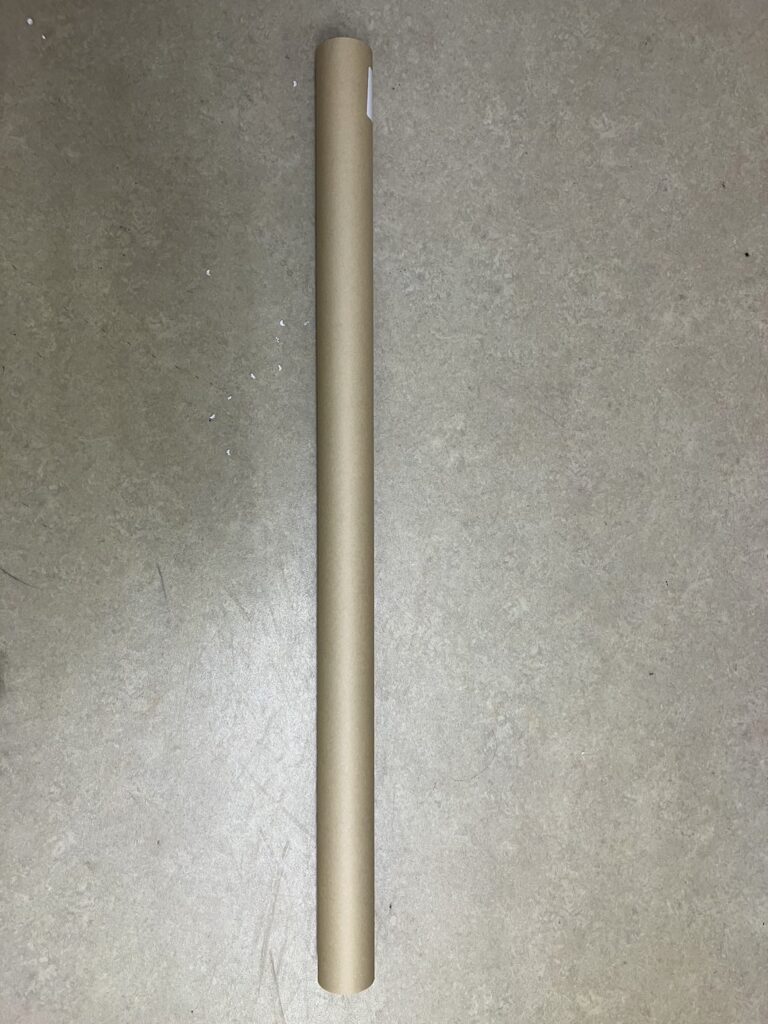

材料にしたのは、どの学校にもあるであろう、拡大印刷機の芯です。(もらう際は許可を!)

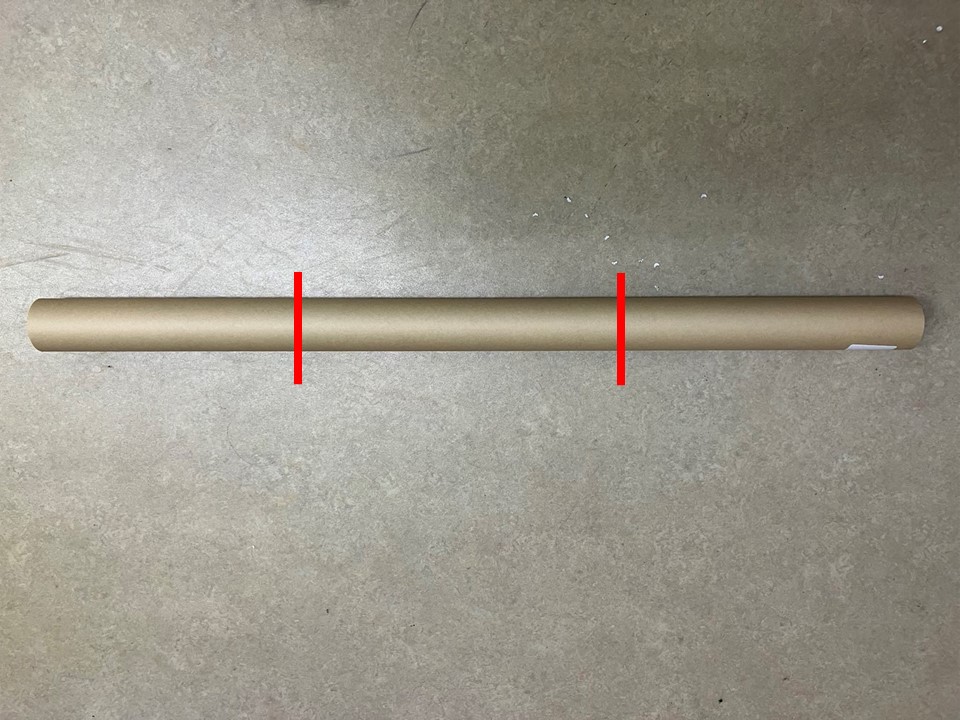

この芯を糸鋸で3等分にして・・・

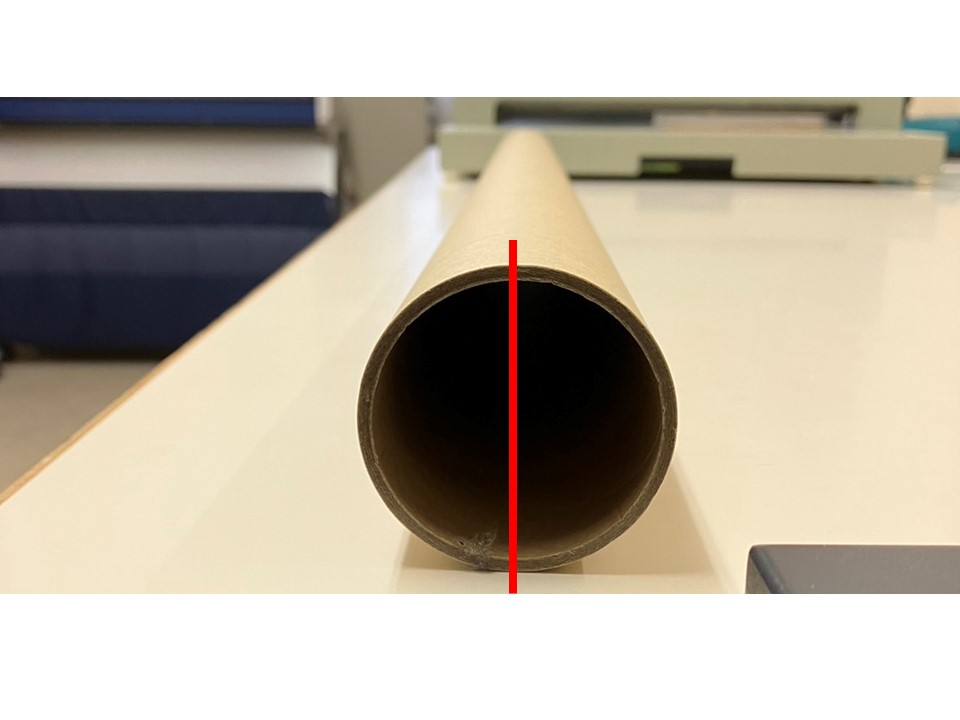

さらに、それを縦に半分で切ると・・・

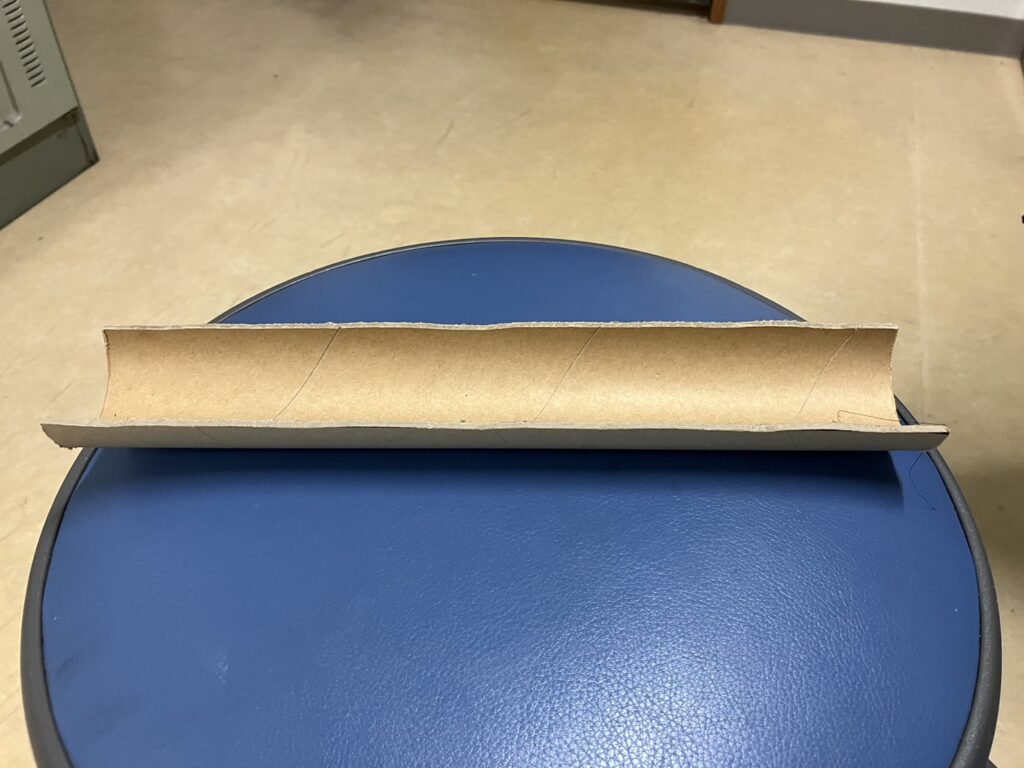

こんな感じで出来上がります!うまくやらないと切り口がくねくねになりますが、そこも難易度が上がる面白さになるので良いとしましょう!

このやり方であれば1つの芯で6つほど作ることができます。長さを変えれば1つの芯あたりに取れる量は変わりますので、長さはご自由に!

流れ

⓪パイプを1人1本、ボールを1グループに1つ配る

①説明

これから「パイプライン」というゲームをします。

1人1本持っているパイプをつないで、そこにボールを転がします。そしてゴールのバケツに入れることが出来れば大成功です!

しかし、全員がパイプをつなげたところでゴールには足りませんよね…。ということはどうしなければいけないのでしょう?

ボールが転がし終えた人がパイプをもって最後にまた並べばいいんだ!

その通りです!

ボールを転がし終えた人はどんどん前につながっていき、ゴールまで運んでいきます。しかしうまくいくばかりではなく、落としてしまうこともあります。落としてしまった場合は・・・スタートからやり直しです!

えー!

とりあえずまずはやってみましょう!

質問はありますか?

なければ始めます!

②やってみる

実際にやってみましょう。盛り上がりますが、多分うまくいきません。

③教師のお話

※これは入れても入れなくてもいいです。

ゲームをしていると「ミスした人を責める言葉遣い」というような姿がでてくることがあります。そんなときは一度止めてこんな話をしても良いでしょう。

一度やめて座りましょう。

今、ゲームをしているのを見ているとね。「何やってんだ!」とか「ちゃんとやって!」という声が聞こえてきます。そこで考えてほしいのですが、そう言われると言われた方の心は温かくなるでしょか。

ならないですよね。

このゲームは難しいですので失敗は必ずあると思います。大切なのは失敗した友達への声のかけ方です。優しい声かけと冷たい声かけ、どちらの方がチームや学級にとっていいでしょうか?「自分が失敗したときにどんな声をかけてほしいのか」そう考えると声のかけ方も変わってくるかもしれませんね。

ではまたゲームに戻りますが、次は言葉遣いに気を付けてみましょう。

⑤作戦タイム

失敗が続いてきたところで一度止めて作戦タイムを取りましょう。

この作戦タイムは全体でとっても構いませんし、班ごとに好きな時に作戦タイムをとるでも構いません。

⑥再度ゲームへ

作戦タイムを終えたらまた始めましょう。きっとさっきよりうまくいくはずです。しかし成功まではなかなかいけないかもしれないので、そのときは何度も作戦タイムを取ってもいいですし、うまくいっているグループの作戦を共有するなど、話し合うことでうまくいくということを実感させられるようにしましょう。

⑦おわりへ

このゲームはただでさえ難易度が高いので成功しないまま終わることもあります。それでもいいのです。

終わる前に「あと2回でチャレンジ終了にしよう」と声をかけると集中力があがり、そこで成功することもあります。そして失敗しても「集中して頑張った」と満足度が上がります。

⑧ふり返り

グループごとに円を作ってふり返りをしましょう。

ただふり返るだけではもったいないような気もするので、体験活動のサイクルを活かし、今後につながるようなふり返りをするととても良いと思います。

①実体験

遊びやレクリエーションなどの実際に体験する。

②観察とふりかえり

事実を集める段階「活動中どんなことがあったのか、見えたのか、どんな言葉が交わされたか」を事実でふりかえる

③抽象概念の形成・一般化

概念化、一般化する段階「②でふりかえったことはどういうことなのか、どういうポイントが良かったのか、こうするともっと良い、どういう意味があるのか」という抽象的なことを確認する。

④試験運用

気付きを適応する段階「次同じような場面が起きたらどうする?」「今回の気付きが活かせる日常場面はない?」ということを確認する。

PAは遊びを大切にするイメージもありますが、それと同等・それ以上にふりかえりを大切にしています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

本当は写真つきで解説するとわかりやすいのですが、肖像権の関係などありますので、文字のみの紹介です。分かりづらく、このゲームの魅力を伝えきれず申し訳ないです。youtubeなどにもゲームの実際の映像がありますので、見てみてから臨むのもいいですね!

もし「楽しそう」と感じましたら、ぜひチャレンジしてみてください。

学級にきっと良い変化があることと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント