学級がうまくいっていないとき、どのような視点で学級を見ていますか。

ひとつの視点として「チームビルディング」という考え方があります。「チームビルディング」で検索していただくと様々な要素がでると思いますが、今回は簡単に以下の3つについて紹介します。

1、ベクトル「チームの目標や価値観の共有」

2、プロセス「物事のルールが明確で、創意工夫が発揮できる」

3、ヒューマン「メンバー間の関係性」

今回はこちらの3つを学級に当てはめて、紹介します。

学級における「ベクトル」

学級における「ベクトル」と言えば、ズバリ!学級目標です!

みなさんの学級ではどんな学級目標が掲げられているでしょうか。私の失敗談になってしまいますが、学級目標が機能せず「壮大な掲示物」になってしまったこともありました。反省を踏まえ現在は学級目標は楽しくこだわってつくります。作り方に関してはそのうち紹介していきたいと思います。

学級目標を学級のベクトルとして機能させるためには次のことが必要です。

- 「学級目標をみんなで達成したい」という気持ち

- 目標を達成した具体的な姿の共有

- 今、学級目標のどのあたりまで達成できているのかふりかえり

- 学級目標達成のためにこれから必要なことの確認

こういったことに留意することで、学級目標がチームのベクトルとしてしっかり機能していきます。

反対にベクトルがきちんとしていなければ、学級は言わば「目的地がない航海」のようなものになります。

学級における「プロセス」

一日の学校生活の中で様々な活動があります。1つ1つ教師の指示のもと活動するものもあれば、朝の宿題を出すときや給食の配膳など最初こそ説明をして、あとは日常的に繰り返す活動もあります。

しかし、だんだんと日を追うごとにルールややり方が曖昧になってくることも多いはずです。曖昧になってくるときは必ずと言っていいほど、楽なほうに曖昧になっていきます。曖昧にしておいて良いものもあれば、きっちりしておかなければ、学級内でのルールの食い違いから関係性がぎくしゃくすることもあります。

プロセスには2つの要素があります。

①ルール

②創意工夫

です。

①ルールばかりがきっちりしている学級もたまに見られますが、子どもたちが「ルールから逸脱しないよう」息苦しそうにしているようにも見えてきます。②創意工夫は①ルールの上に成り立っていると私は考えます。ルールのないところに創意工夫を求め始めることは、誰かの身勝手を生んだり、誰かが迷惑を被ったりする恐れがあるからです。①②それぞれの良いバランスが必要です。

そのためには

- ルールや創意工夫を見直し、共有する時間をとること

- 望ましい姿に教師が着目し、評価をしていくこと

が大切です。

学級における「ヒューマン」

これは学級内の良好な人間関係に他なりません。ただ、学級においては「仲良し」を目指すのではなく、「良好な関係を築きながら、1人ではできない課題を解決していく集団」を目指すべきでしょう。

この「ヒューマン」のもつ力は学級経営のみならず、学力の向上・EQ向上・保護者に与える安心感など様々な場面で良い効果を生み出します。

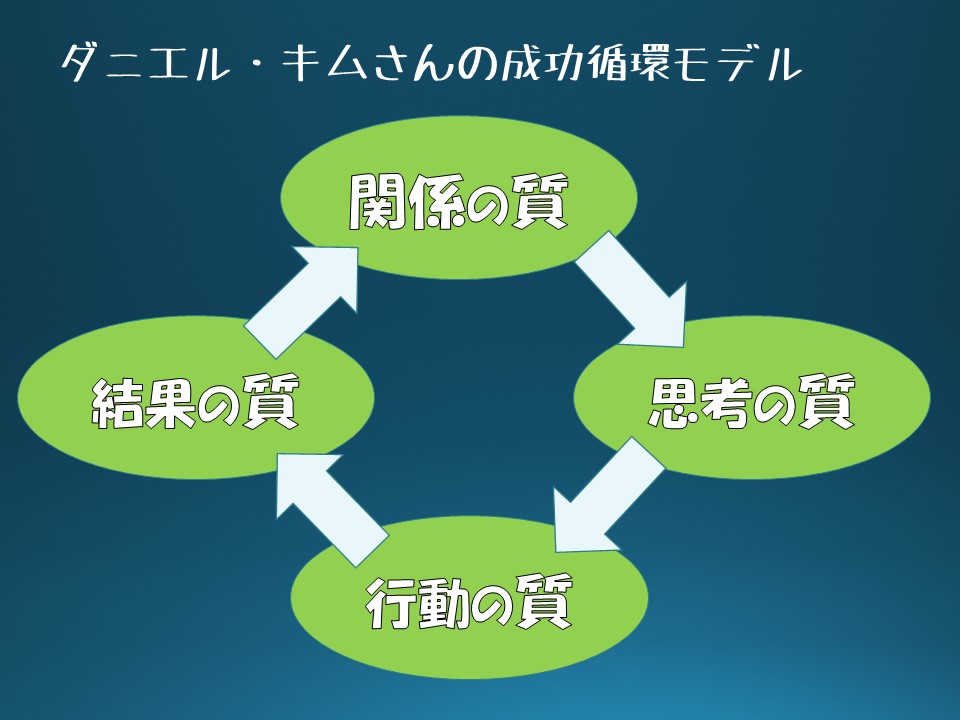

ダニエル・キムさんの成功循環モデルでも「関係性の向上」の重要性が伺えると思います。

ではヒューマンをいかに向上させていくか。これはもはや永遠の課題です。学校現場のみならず会社、家庭内、地域、国際社会など永遠に付きまとう課題でございます・・・。

ちなみにヒューマンを向上させる秘訣として私は「コミュニケーション量の確保」であると考えています。どのようにコミュニケーションの場を設定し、量を確保していくかはブログの内容をヒントにしてみてください。これからも少しずつ書いていきたいと思います。

最後になりましたが、私が以前学級のチーム化に悩んだときに以下の書籍を参考にしましたのでよろしければ見てみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント